Wednesday, July 16th, 2025

Il nuovo equilibrio del lusso: tra produzione interna e collaborazione strategica

Il settore del lusso sta evolvendo verso modelli produttivi ibridi, che coniugano l’eccellenza artigianale della produzione interna con una crescente apertura all’esternalizzazione strategica. Oggi, circa il 65–70% della produzione complessiva è affidata a partner esterni. Questa nuova esternalizzazione non è più sinonimo di delocalizzazione a basso costo, ma rappresenta collaborazioni ad alto valore aggiunto con fornitori altamente specializzati, spesso localizzati in hub di nearshoring come Albania e Turchia. L’obiettivo: maggiore velocità, efficienza operativa e accesso continuo all’innovazione. Si va delineando un ecosistema sempre più collaborativo, in cui brand, fornitori e investitori costruiscono insieme una filiera resiliente, capace di custodire la tradizione artigianale e, al contempo, di rispondere con prontezza alle sfide di un mercato globale in costante evoluzione.

Quando l’integrazione verticale diventa un limite

Negli ultimi dieci anni, i grandi marchi del lusso hanno puntato sull’integrazione verticale per presidiare la qualità, valorizzare il savoir-faire artigianale e garantire la tracciabilità della filiera, soprattutto in poli produttivi strategici come l’Italia. Questo approccio ha assicurato controllo e coerenza, ma a partire dal 2024 ha iniziato a mostrare segni di inefficienza.

Con l’aumento della scala e della complessità operativa, la gestione interna della produzione ha generato costi crescenti, rigidità strutturale e una minore capacità di risposta al mercato. Il modello si è rivelato sempre meno compatibile con le nuove esigenze del settore, orientate a flessibilità operativa e sostenibilità economica. È in questo contesto che si è affermata una nuova direzione strategica: l’esternalizzazione selettiva e qualificata.

Esternalizzazione: alleanze strategiche per agilità e innovazione

Le aziende del lusso stanno adottando un approccio più sofisticato alla gestione della produzione, basato su un’esternalizzazione strategica: si tratta di costruire partnership solide con fornitori terzi altamente specializzati. Secondo le stime di settore, oggi tra il 65% e il 70% del volume produttivo complessivo è gestito attraverso modelli esternalizzati.

Non si tratta più di produrre tutto internamente, ma di distinguere con precisione le attività che devono restare in-house, per motivi legati alla creatività, alla riservatezza o al valore simbolico, da quelle che possono essere affidate a partner esterni senza compromettere l’identità del brand. Le collaborazioni esterne non sono più operazioni anonime e a basso costo: sono alleanze strutturate con produttori di eccellenza, spesso attivi su più marchi del lusso.

Un esempio emblematico di questo nuovo modello è rappresentato dalla crescita delle piattaforme industriali integrate. I fondi di private equity stanno investendo nella creazione di hub manifatturieri multi-brand, aggregando il meglio dell’artigianato italiano in strutture organizzate capaci di servire più clienti. Un esempio significativo è Gruppo Florence, fondato nel 2020, che ha rapidamente acquisito numerose piccole realtà manifatturiere (produttori di pelletteria, calzature e maglieria) con l’obiettivo di creare una piattaforma integrata della supply chain italiana al servizio dei principali marchi del lusso. Oggi il gruppo è composto da 37 aziende, conta su 1.000 professionisti specializzati nello sviluppo prodotto e nell’industrializzazione, e si avvale di una rete di oltre 1.000 subfornitori.

Questa evoluzione mostra come anche i fornitori si stiano trasformando: diventano realtà più strutturate, con maggiori capitali, forte specializzazione e il supporto di investitori che intravedono valore nella razionalizzazione della filiera del lusso.

Per i brand del lusso, collaborare con produttori esterni altamente specializzati comporta numerosi vantaggi strategici:

- Agilità e velocità: i fornitori che lavorano con più marchi devono rimanere all’avanguardia nelle tecniche produttive e nei tempi di consegna. Questo li spinge a innovare più rapidamente, sfruttando contaminazioni tra settori e scalando tecnologie emergenti con una rapidità spesso non replicabile da una singola struttura interna. Collaborando con partner che servono una molteplicità di clienti del lusso, i brand accedono a un ecosistema di innovazione più ampio, senza dover sostenere da soli l’intero investimento in R&D.

- Flessibilità e scalabilità: esternalizzare consente di trasformare parte dei costi fissi in costi variabili. Invece di sostenere i costi di una fabbrica attiva tutto l’anno, il brand può modulare i volumi in base alla domanda, una leva fondamentale in un contesto di mercato volatile. La possibilità di adattare rapidamente produzione e mix di offerta consente di rispondere con efficacia a picchi stagionali o richieste inattese. Inoltre, in caso di criticità con un fornitore, è possibile attivare una rete di backup, cosa che un modello interamente interno difficilmente permette.

- Riduzione dei costi strutturali: i brand non devono farsi carico di investimenti in impianti, macchinari o risorse umane, poiché questi oneri ricadono sui fornitori, che li ammortizzano su più clienti. Il risultato è un miglioramento del cash flow e una maggiore efficienza finanziaria. Già prima del 2020 questo approccio risultava interessante, ma oggi, in un contesto post-pandemico e ad alta inflazione, il beneficio economico è ancora più rilevante.

Sempre più, nel mondo del lusso, l’esternalizzazione sta perdendo lo stigma che l’ha accompagnata in passato. Non si tratta più di delocalizzare alla ricerca del costo minimo, sacrificando qualità e identità, ma di selezionare i partner migliori, ovunque si trovino, che siano a un’ora di distanza in Toscana o sull’altra sponda del Mediterraneo. Come ha sottolineato un leader del settore, l’obiettivo oggi è “rafforzare i settori di eccellenza”, collaborando con chi possiede competenze altamente specialistiche, anziché voler fare tutto da soli.

Spesso, l’esternalizzazione coinvolge gli stessi artigiani e tecnici che, in passato, sarebbero stati acquisiti direttamente. La differenza è che ora operano in contesti più imprenditoriali, dove possono lavorare per più marchi. Questo modello non solo preserva il know-how, ma stimola anche l’innovazione: confrontandosi con team creativi diversi e sfide sempre nuove, questi fornitori sono incentivati ad alzare continuamente l’asticella qualitativa.

“Made In” vs “Made Out”: la nuova geografia della produzione nel lusso

Alla base di questo cambio di paradigma c’è una domanda sempre più strategica: dove dovrebbe essere realizzato un prodotto di lusso?

L’etichetta “Made in” (che si tratti di Italia, Francia o Svizzera a seconda del prodotto) continua ad avere un peso determinante per i brand di fascia alta. L’origine rappresenta un simbolo di qualità, tradizione e autenticità e spesso giustifica il posizionamento premium del prezzo. Non a caso, le maison di lusso difendono con decisione la produzione locale dei loro articoli più iconici e ad alto valore percepito.

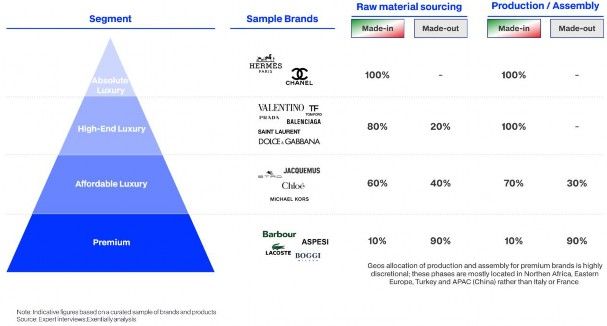

Basti pensare a Hermès, che realizza quasi tutte le sue borse in Francia, o ai grandi nomi italiani della pelletteria e dell’alta moda, che fanno dell’artigianalità nazionale un elemento distintivo. Nei segmenti High-End e Absolute Luxury, la produzione avviene per l’80–100% in Italia per categorie come pelletteria, calzature e prêt-à-porter, con solo una minima parte realizzata in altri Paesi dell’Europa occidentale.

Anche con l’aumento dell’esternalizzazione, preservare il pedigree del “Made in” per le linee di punta rimane un requisito imprescindibile per chi ambisce a rientrare nel vero lusso.

Tuttavia, il settore sta adottando un approccio più pragmatico su quando e quanto il “Made in” sia realmente determinante.

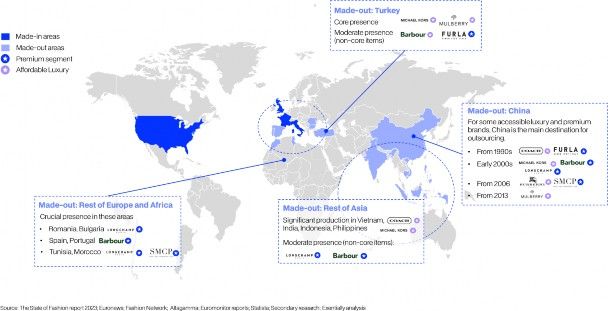

Nei segmenti di prodotto o di brand in cui heritage ed esclusività rivestono un ruolo meno centrale, tipicamente nel lusso accessibile (“Affordable Luxury”) o nei marchi premium appena sotto il top di gamma , le aziende mostrano una crescente apertura verso strategie di “Made out”, ovvero produzioni al di fuori dei Paesi tradizionalmente associati alla manifattura di lusso. Negli ultimi vent’anni, gran parte della moda premium si è spostata verso l’Asia, in particolare la Cina, per motivi di contenimento dei costi. Tuttavia, oggi il concetto di “Made out” non è più sinonimo esclusivo di Asia: l’esternalizzazione si sta evolvendo, puntando su un mix più ampio di geografie, guidato da logiche di efficienza e vicinanza ai mercati.

L’efficienza operativa è il vero motore di questa evoluzione: i marchi che operano su volumi elevati o fasce di prezzo più accessibili hanno la necessità di ottimizzare i costi di produzione e stanno trovando soluzioni competitive sia oltreconfine che in aree geograficamente più vicine.

Diversi marchi italiani stanno adottando con discrezione strategie di produzione mista, affidando ad aziende in Albania, dove il costo del lavoro è competitivo ma le competenze tecniche sono solide, la realizzazione di alcune fasi produttive o componenti. Il completamento o l’assemblaggio finale avviene poi in Italia, così da garantire gli standard qualitativi richiesti e, laddove le normative lo consentano, apporre l’etichetta “Made in Italy”.

Questo approccio ha preso ulteriore slancio a fronte dell’instabilità crescente lungo le principali rotte commerciali internazionali tra cui gli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso e il ritorno della pirateria nel Golfo di Aden. In un contesto di logistica globale sotto pressione e tempi di transito allungati, il nearshoring verso Paesi del Mediterraneo e dell’Europa orientale, come Albania e Turchia, si sta affermando come scelta strategica per ridurre il rischio, accorciare le tempistiche e mantenere reattività nella supply chain del lusso.

Questa diversificazione geografica della produzione risponde a un’esigenza chiara: trovare un equilibrio tra heritage e efficienza operativa.

I brand del lusso stanno segmentando in modo più strategico le proprie linee di prodotto. I capi iconici, legati al patrimonio del marchio, restano saldamente ancorati al “Made in” tradizionale, per preservarne l’aura di esclusività. Al contrario, i prodotti più accessibili o routinari, come un accessorio entry-level, una sneaker in tessuto o un capo prêt-à-porter stagionale, possono essere realizzati in Portogallo, Turchia o in Asia senza compromettere l’immagine del marchio. I brand premium, che non basano il loro posizionamento unicamente sull’eccellenza artigianale, spingono ancora oltre, producendo spesso la maggior parte delle collezioni in Paesi a maggiore efficienza di costo.

Anche lo stigma legato al “Made in China” si è affievolito, grazie al miglioramento della qualità produttiva locale. Tuttavia, l’attenzione alla percezione del consumatore resta alta. Per questo, molti marchi optano per un compromesso narrativo: il “Made in Europe (ma non Italia)”, scegliendo Paesi come il Portogallo o l’Europa dell’Est, che offrono un buon equilibrio tra appeal europeo e ottimizzazione dei costi.

Va inoltre sottolineato come fattori geopolitici e logistici stiano influenzando in modo decisivo l’evoluzione delle strategie “Made out”. La pandemia da COVID-19 e le successive crisi della supply chain hanno messo in luce la vulnerabilità di un’eccessiva dipendenza da stabilimenti produttivi lontani. Ritardi nelle spedizioni, dazi doganali e tensioni internazionali hanno reso meno attrattiva la produzione in località remote, soprattutto per un settore come il lusso, che opera con tempistiche stringenti e cicli stagionali rapidi. Anche i brand più attenti ai costi stanno quindi rivalutando la prossimità come leva di mitigazione del rischio.

Il risultato è un modello produttivo più distribuito e bilanciato: il lusso di fascia alta rimane ancorato alle sue radici locali, mentre il segmento premium adotta logiche globali, ma con un orientamento crescente verso produzioni regionali, in particolare in Europa e nell’area del Mediterraneo per i marchi europei.

Collaborazione in un ecosistema sempre più consolidato

Mentre l’esternalizzazione prende sempre più piede, la filiera del lusso sta vivendo un’evoluzione parallela: un processo di consolidamento. Negli ultimi anni, molti fornitori artigianali di fascia alta, soprattutto in Italia, sono stati acquisiti da grandi gruppi del lusso o da piattaforme sostenute da investitori finanziari. Una dinamica che risponde a due obiettivi fondamentali: salvaguardare competenze artigianali a rischio e scalare capacità produttive critiche in modo più strutturato e resiliente.

Gruppi come Chanel, LVMH, Prada e Zegna hanno acquisito numerosi produttori specializzati (concerie, maglifici, tessiture) non solo per assicurarsi materie prime e know-how, ma anche per migliorare la tracciabilità, accorciare i tempi di produzione e sviluppare innovazioni congiunte. Molte di queste operazioni includono investimenti significativi in modernizzazione degli impianti, automazione e adeguamento agli standard di sostenibilità. Preservare il patrimonio artigianale rimane comunque una leva centrale: la proprietà diretta aiuta a mantenere il savoir-faire radicato sul territorio e coerente con i valori del brand.

Stanno emergendo nuove piattaforme industriali, che aggregano decine di produttori italiani di alta gamma sotto un’unica struttura societaria, offrendo produzione premium su scala.

Allo stesso tempo, si sta affermando una nuova mentalità collaborativa lungo l’intera filiera del lusso. Brand storicamente concorrenti, come Prada e Zegna o Chanel e Brunello Cucinelli, hanno iniziato a co-investire in fornitori strategici, condividendo il rischio e assicurando continuità produttiva. Nel 2023, ad esempio, Chanel e Cucinelli hanno acquisito ciascuno il 24,5% di Lanificio Cariaggi, lasciando il 51% alla famiglia fondatrice: un chiaro segnale di impegno congiunto nella tutela dell’eccellenza tessile italiana.

In questo scenario in evoluzione, il confine tra interno ed esterno si fa sempre più sfumato. Ciò che emerge è un ecosistema interconnesso, fondato più sull’allineamento strategico che sulla proprietà, in cui brand, fornitori e investitori collaborano per garantire qualità, resilienza e capacità di innovazione.

Un percorso ibrido per il futuro del lusso

Nel 2025, il settore del lusso si sta orientando verso un modello produttivo ibrido, che combina i punti di forza dell’integrazione interna con quelli dell’esternalizzazione strategica. Se la fase precedente era stata segnata da una spinta all’insourcing, con l’obiettivo di tutelare ciò che rende il lusso unico (qualità, heritage, esclusività) oggi la priorità è coniugare quei valori con maggiore agilità e reattività, indispensabili in un mercato globale in continua evoluzione.

La strategia emergente si basa su un principio chiave: internalizzare ciò che è distintivo e strategico, esternalizzare ciò che è replicabile e scalabile. In questo modo, i brand possono restare fedeli al proprio DNA (ad esempio, mantenendo la produzione interna dei prodotti iconici o ad alto contenuto artigianale) e al tempo stesso beneficiare di partner esterni per efficienza, velocità e contaminazione creativa su categorie meno critiche.

Spesso, la scelta tra produzione interna o esterna dipende anche dalla tipologia di prodotto:

- I carry-over (articoli continuativi, capi iconici), soprattutto se ad alta marginalità o rilevanza strategica, tendono a essere gestiti internamente. Tuttavia, quando i volumi eccedono la capacità produttiva disponibile, anche questi possono essere esternalizzati.

- Le collezioni stagionali, per loro natura meno ricorrenti e più sensibili al fattore tempo, vengono invece affidate più frequentemente a partner esterni specializzati, capaci di adattare rapidamente capacità e tempistiche.

Mentre nell’abbigliamento gli articoli stagionali rappresentano la maggior parte della rotazione SKU, nei segmenti borse e calzature il carry-over ha un peso strutturalmente maggiore, generando circa l’80% del fatturato nelle borse e il 50% nelle scarpe.

Adottando questo nuovo approccio, i brand del lusso stanno di fatto alleggerendo la propria struttura: diventano meno dipendenti da asset produttivi, più flessibili sul piano finanziario e in grado di reindirizzare risorse verso aree strategiche come l’innovazione digitale, l’esperienza cliente o la sostenibilità, leve sempre più decisive per la crescita futura.

Questo non implica una rinuncia alla qualità o all’autenticità. Al contrario, collaborando con un numero più ristretto di fornitori, ma più grandi, solidi e tecnologicamente avanzati, spesso ancora localizzati nei distretti storici dell’artigianato, i brand riescono a mantenere elevati standard qualitativi. La differenza è nel modello relazionale: meno centrato sulla proprietà, più orientato alla partnership. Il settore si avvicina così al concetto di “organizzazione a rete” già affermato in altri ambiti: un marchio forte al centro, che coordina un ecosistema selezionato di partner allineati.

Anche la dicotomia “Made in” vs “Made out” è destinata a evolversi. I brand comunicheranno sempre più non solo dove un prodotto è realizzato, ma come viene realizzato, valorizzando la maestria artigianale e le pratiche sostenibili ovunque si trovino. L’accento si sposterà su tracciabilità e autenticità, imponendo standard elevati anche alla produzione esternalizzata.

Alla fine, ciò che conta per il cliente è che il prodotto sia eccellente e coerente con i valori del brand. Il modo in cui quel risultato viene raggiunto — attraverso atelier di proprietà o partner specializzati — diventa una scelta interna di posizionamento, più che un messaggio di marketing.

In conclusione, l’industria del lusso sta ricalibrando la propria supply chain per affrontare la nuova fase del mercato. Dopo anni di spinta verso l’internalizzazione, oggi si afferma un modello più flessibile, che valorizza l’heritage ma apre all’eccellenza esterna. L’obiettivo è combinare controllo dove serve e agilità dove conta davvero.

Questo equilibrio consente ai brand di affrontare meglio le incertezze economiche e l’evoluzione dei trend, continuando a offrire ciò che definisce il vero lusso: prodotti straordinari e un’identità forte e autentica. In un mondo che cambia rapidamente, forse il lusso più grande per un brand è la capacità di evolversi senza perdere sé stesso.